Lexikon

Handwörterbuch der Textilkunde aller Zeiten und Völker für Studierende, Fabrikanten, Kaufleute, Sammler und Zeichner der Gewebe, Stickereien, Spitzen, Teppiche und dergl., sowie für Schule und Haus, bearbeitet von Max Heiden, Stuttgart 1904

Gesamtindex

Eintrag: Stil

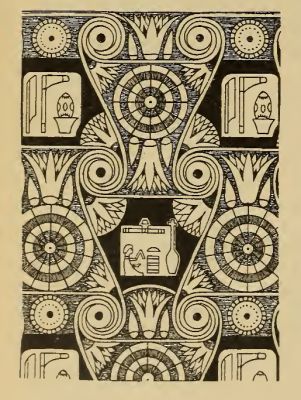

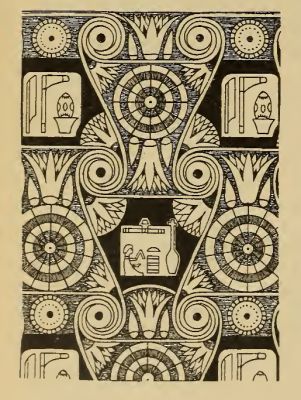

Abb. 17 Altägyptisches Flächenmuster aus Lotos und Spiralen mit Handwerkszeichen in Feldern, nach einer Darstellung aus Friedrich Fischbach, Ursprung der Buchstaben Gutenbergs, Mainz 1900, Tafel V, Fig. 4.

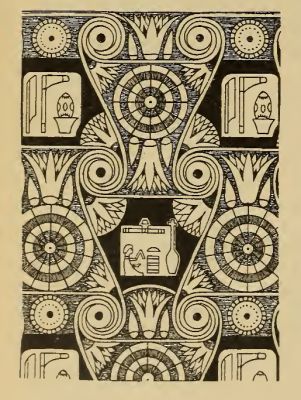

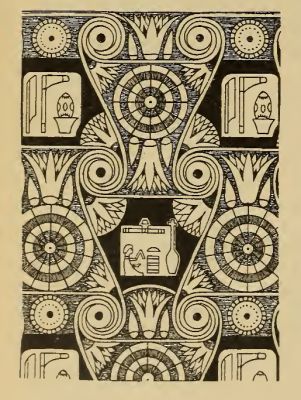

Abb. 31 Assyrischer Baum nach einer Darstellung aus: Fischbach, Ursprung der Buchstaben Gutenbergs, Mainz 1900. Tafel II, Fig. 15.

Abb. 44 Originalaufahme aus dem Kunstgewerbemuseum in Leipzig: Rundes Aufsatzstück eines Gewandes, gobelinartige Stopfarbeit in farbiger Wolle (vorwiegend dunkel violett) mit etwas Stickerei in feinen weissen Fäden; Muster: Einer gebuckelten urnenförmigen Vase, der zur Seite ein Paar von Hirschen steht, entsteigt in breiter Entwickelung ein Baum, zwischen welchem sich ein Grenius erhebt. Aus einem koptischen Grabe. 5.-7. Jahrh.

Stil (lat: stilus; franz. und engl.: style), das in einem Werke der Kunst oder des Kunstgewerbes hervortretende bestimmte künstlerische Formensystem, dem die textilen Arbeiten in engerem Sinne eigentlich nur in der Musterung unterworfen sind. Diese ist aber nicht allein zu verstehen in der nach Land und Zeit sich unterscheidenden Kunstweise, sondern wie der Stoff seinem Gebrauche nach und im Verhältnis der Technik zur Musterung einen Gegenstand künstlerisch belebt, unterliegt auch gewissen Stilgesetzen, die in der Lage oder Richtung der zu bekleidenden Fläche gegeben sind. (Vgl. Matthias, Die Formensprache des Kunstgewerbes, Liegnitz 1875.) Eine wagerechte Fläche wird den Forderungen des Schönheitssinnes genügen, wenn sie eine Einteilung nach Grund, Spiegel oder Plan hat, dessen Mitte betont ist und dessen Rand ein den Verhältnissen des Ganzen angemessener Saum umgibt. Von grossem Einfluss auf die Art der schmückenden Elemente wird es sein, ob eine wagerechte Fläche tiefer oder höher als das Auge des Beschauers liegt. Es müssen also alle plastischen Gestaltungen für die Fussbodenfläche ungeeignete Motive sein, da körperlich dargestellte Kunstformen nur für die Zimmerdecke zweckentsprechend und als stilgerecht zu bezeichnen sind. Ebensowenig dürfen figürliche Darstellungen dazu angewandt werden, die Fussbodenfläche zu schmücken. Um die Darstellungsweise der Pflanzenformen stilgerecht in der Fussbodenfläche erscheinen zu lassen, d. h. dieselbe unter allen Umständen als eine von Erhebungen und Vertiefungen gänzlich freie Fläche zu charakterisieren, werden die Naturformen stilisiert, d. h. flächenartig in Umrissen angedeutet: man zeichnet die pflanzlichen Motive so, wie sie in der Natur gesehen werden, nämlich in der Ansicht von oben, so dass man in das Innere der geöffneten Blume sieht. (Vgl. orientalische Stoffe und Stickereien.) Die schmückenden Formen der senkrechten Flächen textiler Gegenstände müssen in ihrer Entwickelung von unten nach oben gerichtet sein; die Falten der schlichten Flächen eines Vorhanges sind nach dem Gesetze der Massensymmetrie geordnet und laufen in senkrechter Richtung abwärts. In Beziehung auf den Saum der hängenden Fläche gilt die Regel, dass der unteren Umsäumung derselben der grössere Formenreichtum zuerteilt werden muss im Gegensatz zu einer senkrecht stehenden Wand, bei welcher auf den Schmuck des oberen Saumes besonderes Gewicht zu legen ist. Eine abwärts gerichtete Flächenmusterung ist nur am Platze, wenn sich dieselbe aus der Anordnung der deckenden, verhüllenden oder raumabschliessenden Flächen von selbst ergibt, d. h. wenn ein Teil derselben über die bekleideten Glieder hinausragt, durch eigenes Gewicht nach unten fällt und einen Ueberhang bildet, wobei natürlich die sonst senkrecht aufgerichteten Ausläufer der Schmuckforinen ebenfalls hinabfallen und so, von vorne gesehen, den Eindruck machen, als wenn diese nachträglich angenommene Richtung von oben nach unten eine absichtlich herbeigeführte sei. Es gilt dies von überhängenden Tischdecken und anderen Möbelbekleidungen, vom Spitzenschmuck an den Gewändern der Damen, welcher vom Hals und Nacken abwärts fällt, und von vielen anderen Verwendungen der Erzeugnisse textiler Kunst, bei denen man sich wohl zu hüten hat, den TJeberhang oder TJeberfall in seinem Wesen mit dem eigentlichen Vorhange zu verwechseln.

Ein weites Gebiet in der Stilkunde ist die Behandlung der Naturformen in der Ornamentik und die Gestaltung derselben in den verschiedenen Zeiten und Ländern, woran zunächst die vegetabilischen Schöpfungen einen Hauptanteil haben. Alle uns aus hervorragenden Kunstepochen überkommenen textilen Werke legen Zeugnis davon ab, dass man die aus der Pflanzenwelt in diese Kunst aufgenommenen Typen einer Verwandlung unterworfen hat, bevor sie als Schmuckform in Erscheinung traten. Die Art der in Betracht kommenden Blätter und Blüten war durch die dem betreffenden Lande eigentümlichen Gewächse, teils durch gewisse religiöse Gebräuche, teils durch strenge Forderungen der Symbolik bedingt. Der Grad der Stilisierung und die Art und Weise der Umgestaltung solcher Pflanzen ist je nach dem Charakter der werktätigen Nation und je nach ihrer Kulturfähigkeit, sowie auch nach den zu Gebote stehenden Materialien ein sehr verschiedener. Aber auch in einem und demselben Kunststile werden in der Begel verschiedene Grade der Stilisierung pflanzlicher Motive wahrgenommen, und zwar tritt die eigentümliche Erscheinung ein, dass die frühesten der technischen Produkte eines Volkes oder einer ganzen Periode meistens ganz streng stilisiert, die späteren dagegen freistilisiert und die letzten mehr oder weniger naturalistisch dargestellt sind.

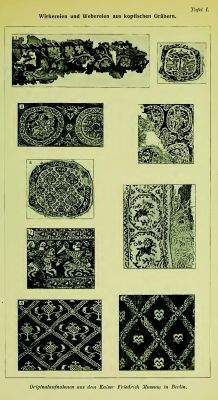

Im Stile der alten Aegypter (S. 12) erscheinen als Pflanzenornament die Lotosblüte (Abb. 17), der Papyrus und die Palme. Die Lotosblüte bildet den Urtypus für alle Palmettenformen (S. 387). Die gleichen pflanzlichen Motive finden sich in den erhaltenen Kunstwerken Assyriens und Babylons (S. 34), erweitert ist der Formenkreis durch den Pinienzapfen und Granatapfel und in voller Gestaltung erscheint der Baum des Lebens (Abb. 31). Diese Kunstformen Aegyptens und Assyriens übernehmen die Griechen (S. 236), wandeln sie aber ganz in ihrem Geiste noch einmal um. Es werden ihre Ornamente streng nach den Naturgesetzen für die Pflanzenbildung gestaltet und man gelangt dadurch zu den Typen jener Formensprache, die heute noch im Bereiche aller Künste verstanden wird. Zu den bereits gebräuchlichen Pflanzenformen kommen noch hinzu der Akanthus (S. 3), der Lorbeerzweig (S. 337), die Weinrebe mit Blatt und Traube (s. d.), der Efeu (S. 177). Für alle diese Einzelformen schaffen die Griechen jene Rankenbildung, deren Vorbild man früher irrtümlich am Akanthus suchte, die aber lediglich als eine selbständige Formenbildung bezeichnet werden muss. Die Kunst der Römer, welche ursprünglich die ornamentalen Motive der griechischen Kunst aufnahm, schuf in ihrer letzten Zeit wieder mehr nach den Vorbildern, welche die Natur ihr bot, ihre Ornamente erscheinen daher in freier, fast halbnaturalistischer Auffassung. Nach dem Auftreten des Christentums übernahm und verwertete die byzantinische Kunst (Tafel I u. II) die Formenelemente des griechischen und römischen Stils. Für die textile Kunst ordnen sich hier ein die uns aus koptischen Gräbern überkommenen Gewandreste mit den spätantiken Ornamenten (S. 298).

Abb. 17 Altägyptisches Flächenmuster aus Lotos und Spiralen mit Handwerkszeichen in Feldern, nach einer Darstellung aus Friedrich Fischbach, Ursprung der Buchstaben Gutenbergs, Mainz 1900, Tafel V, Fig. 4.

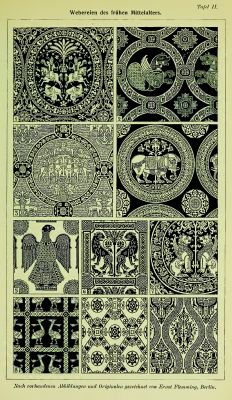

Alle bisher vorgekommenen vegetabilischen Formen wiederholen sich in zum Teil feiner und zierlicher Ausführung und frischester Farbengebung der Akanthus (Tafel I, 6), die Weinranke mit Blattwerk und Reben (Tafel I, 1), der Granatapfel (Tafel I, 8), die Palme (S. 303) und vor allem der Baum des Lebens (S. 59) in vollständig christlicher Symbolik: wie er der Aschenurne entsteigt, in Umgebung der zu neuem Leben erwachten Geister (Abb. 44, S. 61). Der romanische Stil (S. 440), welcher sich zunächst an die starre byzantinische Weise anschloss, näherte sich später mehr und mehr den Typen der natürlichen Gebilde. Seine Ornamentik zeichnet sich aus durch ihren bedeutenden Formenreichtum, durch die eigenartige Umgestaltung und Durchbildung der überkommenen oder neu aufgenommenen vegetabilischen Elemente (Tafel II u. III), deren Verbindungslinien in Schwung und Kühnheit den Einfluss des Islam verraten.

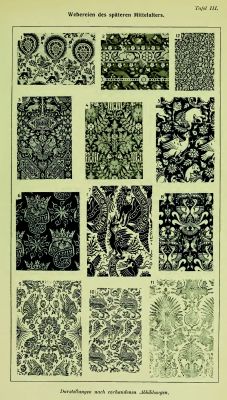

Die arabisch-maurische Kunstweise (S. 27) stand in ihren Anfängen zu der römischen und byzan- tinischen Kunst in inniger Beziehung. Sie nahm die Typen dieser Stile auf, entwickelte sie in ihrer Weise und fügte neue, der Natur entlehnte, aber streng stilisierte Elemente zu den alten vorgefundenen hinzu. Ihre Hauptstärke zeigt die arabische Kunst in der nach ihr benannten Arabeske, deren Entwickelung eine Umgestaltung und weitere Durchbildung der Flächendekoration zur Folge hat. Dieses Ornament besteht aus einer fein berechneten Zusammenstellung, Verschlingung und Durchflechtung vegetabilischer und geometrischer Gebilde, welche die ganze Fläche nach festen, richtigen Kunstgesetzen überziehen und deshalb, ungeachtet ihres ausserordentlichen Formenreichtums, eine vollständige Klarheit aller Teile, die Harmonie aller Farben und Formen zeigen. Zu diesen Motiven tritt die Anwendung der Schrift als Ornament (S. 29 u. 311 und Tafel III).

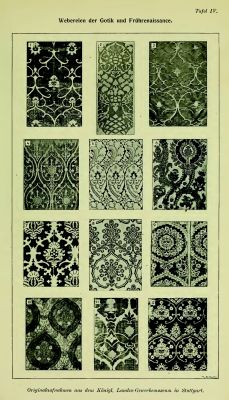

Der gotische Stil (S. 224) liess die herkömmlichen Motive der vorangegangenen Kunstweisen zum grössten Teile unberücksichtigt und näherte sich nach richtigen Grundsätzen wieder den Vorbildern, welche die Natur ihm bot. Man suchte für den ornamentalen Schmuck der gewerblichen Schöpfungen die Motive meistens in der nächsten Umgebung und bediente sich namentlich der Blätter der Eiche, der Distel (S. 225), des Efeus, der Rebe verschiedener Ahornarten, sowie einiger Blumen, insbesondere der Rosen - die Rosettenbildung war stets ein hervorragendes Motiv - der Lilien (S. 226 u. 331) und mancher Früchte, worunter namentlich der Granatapfel (S. 229 u. Tafel IV) die weitgehendste Bedeutung erlangt hat. Schon während der gotischen Kunstweise kehrte man in Italien zu dem Studium und zu der Anwendung der griechischen und besonders der römischen Kunstformen zurück, um eine Wiedergeburt der antiken Kunst zu erlangen.

Die Renaissance (S. 421) erreichte zwar nicht die hohe organische Durchbildung, d. h. den aus dem innersten Wesen eines Werkes hervorgehenden Ausdruck in ihren ornamentalen Formen, zu welcher sich z. B. die erste Zeit der Gotik emporgeschwungen hatte;, allein sie steht durch die lebensvolle Darstellung ihrer schmückenden Mittel, durch den grossen Reichtum, die hohe Schönheit und die harmonische Durchbildung ihrer dekorativen Formen unter allen Kunstweisen auf der höchsten Stufe. Die ornamentalen Motive der sogen. Frührenaissance waren meistens den Dekorationen der römischen Kunstwerke ent- nommen und bestanden grösstenteils aus vegetabilischen Elementen. Aber auch eine feine Beobachtung der natürlichen Gebilde und eine direkte Aufnahme von Vorbildern aus dem Pflanzenreiche lässt sich vielfach nachweisen. Diese der organischen Natur entliehenen Motive tragen alle die Merkmale einer stilgerechten Behandlungsweise an sich. Sie sind von allen Kleinigkeiten und Zufälligkeiten, mit denen sie in der Pflanzenwelt vorgefunden werden, freigemacht, nach den Gesetzen der Symmetrie und der Proportionalität auf den gegebenen Flächen angeordnet und mit den ausgesuchtesten technischen Hilfsmitteln zur Darstellung gebracht. In der Hochrenaissance zeigen die vegetabilischen Elemente eine noch blühendere Gestalt und üppige Anordnung. Das Hauptmotiv des antiken Ornamentes, das Akanthusblatt fand wieder allgemeine Verwendung. Die Spätrenaissance verwendete orientalische Blätter- und Blütenformen: die Tulpe (s. d.), die Nelke (S. 363), die Hyacinthe (S. 253), die Narzisse (S. 362) - sie alle entsteigen als palmettenförmig angeordneter Strauss der antikisierenden urnenförmigen Vase und werden frei im Streumuster (s. d) des 17. Jahrh.

Abb. 31 Assyrischer Baum nach einer Darstellung aus: Fischbach, Ursprung der Buchstaben Gutenbergs, Mainz 1900. Tafel II, Fig. 15.

Der Barockstil (S. 51) lässt in Italien das antike Element in breiter malerischer Auffassung ausklingen, in Frankreich dagegen beginnt man schon unter Ludwig XIII. die klassischen Originale von neuem in Italien zu studieren und im Stile Louis XIV. ist man bereits auf die antike Formenwelt zurückgekommen. Der Akanthus mit seinen vollen Ranken und dem breiten Laubwerk wird das Lieblingsmotiv; aber es bleibt zumeist den grösseren Flächen der Innendekoration vorbehalten, für Stoffmuster geben exotische Pflanzen die Formen her, welche als grosse Palmettensträusse in Erscheinung treten (S. 22 u. 232).

Im Zeitalter des Rokoko, dem Stile Louis XY. (S. 434), ist man bemüht, diese Palmetten in lockere Blumensträusse aufzulösen, sie erscheinen in Reihen abwechselnd nach rechts und links gekehrt und durch Bänder und zarte Spitzenornamente verbunden; bald macht sich aber auch hier in Einzelheiten der antike Einfluss geltend, welcher im Stil Louis XYI. (s. Zopfstil) mehr und mehr hervortritt, bis der Empirestil (S. 173) vollends im Akanthus, im Lorbeer und in allen sonstigen Elementen die römische Kaiserzeit nachzuahnien sich bestrebt. In Deutschland versucht Karl Friedrich Schinkel den Klassizismus in die alten Bahnen zurückzuführen, allein nur kurze Zeit vermag er sich zu behaupten, um einem vollständigen Naturalismus in der Wiedergabe pflanzischer Formen die Oberhand zu lassen. In den 1870 er Jahren ist es wieder die italienische Renaissance, unter welcher ein neuer Stil im Sinne antiken Geistes sein Banner erhebt.

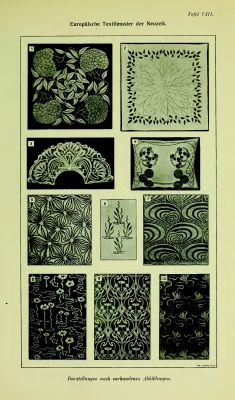

Doch das sklavische Kopieren alter Vorbilder hatte bald seine Reize verloren und man begann von neuem die Naturformen zu studieren, um dem Flachmuster aus der heimischen Pflanzenwelt frische Kunstformen zuzuführen ein Beginnen, in dem wir heute noch stehen und dessen Schöpfungen an phantastischen Rankengebilden mit dem „Jugendstil" oder als „Sezession" (Tafel VIII) in Erscheinung treten, während das übrige Kunstgewerbe, besonders die Möbelformen, sich der sogen. Biedermeierzeit zuwenden, d. i. die Zeit in Deutschland um die Mitte des 19. Jahrh., zu der die Menschen, von idyllischer Selbstzufriedenheit beseelt, auch an bescheidenen Freuden ihr volles Genüge fanden.

Aelter als die Anwendung von Kunstformen aus der Pflanzenwelt sind aber jene Ornamente, welche sich aus der Linie selbst entwickelt haben: Zickzack, Dreieck, Raute und Quadrat aus der geraden, die Wellenlinie, das Oval, die Spirale, der Kreis aus der gekrümmten. Die Verwendung solcher Gebilde in der Zusammensetzung über die Fläche hinweg bezeichnet man als den geometrischen Stil. Da nun den Anfängen der Textilkunst, der Flechterei, Wirkerei und Weberei, die geradlinigen Kunstformen technisch am nächsten liegen, so folgert man hieraus, dass dieser Teil der Ornamentik sich überhaupt aus den Halm-, Gräser- und Fadenverflechtungen entwickelt habe. Auch die Uebertragung dieses geometrischen Stils als Verzierung für die keramischen Körper schien gegeben in den geflochtenen Körben, die als Formen für Tongefässe dienten und deren Struktur nach dem Brande des Tons auf der Aussenseite des Grefässes Flechtenmuster hinterlassen musste.

Gregenüber dieser allgemein verbreiteten Theorie Gottfried Sempers - Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, Bd. I: "Die Textile Kunst"; 2. Aufl. München 1878 - vertritt Alois Riegl - Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik, Berlin 1893 - einen anderen Standpunkt, indem er das plastische Kunstschaffen dem in der Fläche bildenden voranstellt und so dem Entwickelungsgange des Ornaments einen anderen Ausgangspunkt gibt. Die Semperschen Lehren von der Stilistik der textilen Künste werden davon nicht berührt.

Die weitgehendste Ausbildung hat der geometrische Stil in der arabischen Kunst gefunden: beide Elemente, das geometrische wie das pflanzliche, sind in unerschöpflich wechselnder Weise in der Arabeske vereinigt. Die Tiersymbolik des Altertums und Mittelalters hat auch in der Textilkunst zu figuralen Darstellungen geführt, die besonders den orientalischen Geweben und älteren Teppichen eigen sind. Vom stilistischen Standpunkt aus sind dergleichen Musterungen, besonders auf Fussbodenflächen, natürlich zu verurteilen; aber die Meisterschaft des Orientalen in der Stilisierung hilft uns ohne weiteres über diese Bedenken hinweg. Der Koran verbietet dem Islam ja ohnedies die getreue Nachbildung aller beseelten Gestalten und so führt uns die ausgebildete Phantasie des muhammedanischen Künstlers Menschen- und Tiergebilde in der Fläche vor, die ihre natürliche Form vollkommen ausschliesst, welche in sicher geführten Umrissen, gleich der Pflanze, zum Ornament geworden sind (Tafel II u. III). Diese bis in das 14. Jahrh. hinein sich geltend machenden figürlichen Stoffmuster haben in ihrer Zeit auch religiös-symbolische Bedeutung gewonnen die dem Araber durch den ihm bekannten Psalter verständlich war. Andererseits haben die Abendländer, als sie die ihnen überkommenen sarazenischen Stoffe kopierten, sich diese orientalischen Tierfiguren nach ihrem Sinne zu eigen gemacht, so dass man verschiedenen Erklärungen für die gleichen Darstellungen begegnet. Der schreitende oder ruhig stehende Löwe (S. 339) bezeichnet nach Karabacek „Die persische Nadelmalerei Susandschird, Leipzig 1881", S. 137 ff., in der muhammedanischen Symbolik gleich dem Adler den Herrscher, sultan, melik, oder die Herrschaft, mulk. Den unwiderleglichen textilen Beweis bringt der Wiener Gelehrte in einer arabischen Goldborte des 12. Jahrh., auf der abwechselnd die Figuren eines stehenden Löwen und Adlers sich aneinanderreihen. Eine gleiche Symbolik spricht sich auf dem S. 338 dargestellten Stoffmuster aus. Es erscheint auf demselben der schreitende Löwe mit einem sitzenden Wiedehopf (fälschlich als Kakadu bezeichnet) in wechselnder Folge. Letzterer gilt für einen Weisen und die Symbolik in dieser Zusammenstellung wird nach Karabacek durch die unter jedem Löwenbilde auf einem Bande laufende Unterschrift als „der Sultan, der Weise" erklärt. Ein anderes sarazenisches Muster in italienischer Nachbildung des 14. Jahrhdts. zeigt den Löwen, wie er einem Adler zuvorkommend, dessen Vogelbeute beim Halse erhascht, während der Adler, zornig die Flügel schlagend, das Nachsehen hat. Die Symbolik geht hier auf einen hochgestellten sehr tapferen Mann, Fürsten oder Feldherrn, zu dessen Eigenschaften die Kühnheit des Löwen gehört.

Abb. 44 Originalaufahme aus dem Kunstgewerbemuseum in Leipzig: Rundes Aufsatzstück eines Gewandes, gobelinartige Stopfarbeit in farbiger Wolle (vorwiegend dunkel violett) mit etwas Stickerei in feinen weissen Fäden; Muster: Einer gebuckelten urnenförmigen Vase, der zur Seite ein Paar von Hirschen steht, entsteigt in breiter Entwickelung ein Baum, zwischen welchem sich ein Grenius erhebt. Aus einem koptischen Grabe. 5.-7. Jahrh.

Der Symbolik des Todes wird die Darstellung eines Adlers zugeschrieben, wenn er aus stilisierten Wolken und Sonnenstrahlen hervorbricht und darunter ein vor Begierde nach seinem Opfer lechzender Löwe wie zum Angriff schreitet. Nach christlicher Legende werden die Darstellungen des Löwen auf den königlichen Löwen vom Stamme Juda bezogen, der den Heiland repräsentiert. Ein von China in den muhammedanischen Tierkreis übertragenes Symbol ist das Khi-lin: ein Wesen, das vom Hirsche den Leib, vom Ochsen den Schweif und ein Hörn hat. Die europäische Formensprache hat damals das Einhorn (S. 168) geschaffen. Vom frühen Mittelalter an bis zur spätitalienischen Epoche des 14. Jahrhdts. enthalten die Seidengewebe Darstellungen von Jagdhunden und Jagdleoparden. Diese hängen nach Karabacek mit der Vorliebe der Muhammedaner für das Weidwerk zusammen. Das Jagen mit dressierten Hunden und Leoparden haben die Araber von den Sassaniden: (vgl. die Darstellungen Tafel II, 1 u. Tafel III). Die textile Bedeutung dieser zur Jagd abgerichteten Tiere ist eine wechselnde. Gewöhnlich ist es "das Treiben des Wildes", arabisch „thardwachsch", welcher Ausdruck als Name auf eine derartig gemusterte Gattung von Gewänden überging. Dann wieder erscheinen Hasen, Gazellen oder Pehe vom Jagdhunde oder Leoparden angefallen. Diese Darstellungen in einem Gehege deuten die Kirchensymboliker "als den Garten der Kirche, wo der von inneren und äusseren Feinden bedrängte Christ, durch das aufgescheuchte Reh versinnbildlicht, Schutz sucht und findet".

Das Vorkommen von Tierdarstellungen in symmetrischer Wiederholung, wie es schon auf den assyrischen Alabasterplatten der Fall ist, und später in Griechenland auf Vasenbildern sich oft wiederholt, führte bei den Vertretern der Semperschen Textilornamentik zu den Bezeichnungen "Teppichstil" und "Wappenstil" dem Alois Piegl in seinem schon angeführten Werk ein besonderes Kapitel widmet. Der Wappenstil erschien bestätigt durch den symmetrischen Musterumschlag des Adlers, wodurch er sich zum Doppeladler (S. 8) gestaltete.

Ein weites Gebiet in der Stilkunde ist die Behandlung der Naturformen in der Ornamentik und die Gestaltung derselben in den verschiedenen Zeiten und Ländern, woran zunächst die vegetabilischen Schöpfungen einen Hauptanteil haben. Alle uns aus hervorragenden Kunstepochen überkommenen textilen Werke legen Zeugnis davon ab, dass man die aus der Pflanzenwelt in diese Kunst aufgenommenen Typen einer Verwandlung unterworfen hat, bevor sie als Schmuckform in Erscheinung traten. Die Art der in Betracht kommenden Blätter und Blüten war durch die dem betreffenden Lande eigentümlichen Gewächse, teils durch gewisse religiöse Gebräuche, teils durch strenge Forderungen der Symbolik bedingt. Der Grad der Stilisierung und die Art und Weise der Umgestaltung solcher Pflanzen ist je nach dem Charakter der werktätigen Nation und je nach ihrer Kulturfähigkeit, sowie auch nach den zu Gebote stehenden Materialien ein sehr verschiedener. Aber auch in einem und demselben Kunststile werden in der Begel verschiedene Grade der Stilisierung pflanzlicher Motive wahrgenommen, und zwar tritt die eigentümliche Erscheinung ein, dass die frühesten der technischen Produkte eines Volkes oder einer ganzen Periode meistens ganz streng stilisiert, die späteren dagegen freistilisiert und die letzten mehr oder weniger naturalistisch dargestellt sind.

Im Stile der alten Aegypter (S. 12) erscheinen als Pflanzenornament die Lotosblüte (Abb. 17), der Papyrus und die Palme. Die Lotosblüte bildet den Urtypus für alle Palmettenformen (S. 387). Die gleichen pflanzlichen Motive finden sich in den erhaltenen Kunstwerken Assyriens und Babylons (S. 34), erweitert ist der Formenkreis durch den Pinienzapfen und Granatapfel und in voller Gestaltung erscheint der Baum des Lebens (Abb. 31). Diese Kunstformen Aegyptens und Assyriens übernehmen die Griechen (S. 236), wandeln sie aber ganz in ihrem Geiste noch einmal um. Es werden ihre Ornamente streng nach den Naturgesetzen für die Pflanzenbildung gestaltet und man gelangt dadurch zu den Typen jener Formensprache, die heute noch im Bereiche aller Künste verstanden wird. Zu den bereits gebräuchlichen Pflanzenformen kommen noch hinzu der Akanthus (S. 3), der Lorbeerzweig (S. 337), die Weinrebe mit Blatt und Traube (s. d.), der Efeu (S. 177). Für alle diese Einzelformen schaffen die Griechen jene Rankenbildung, deren Vorbild man früher irrtümlich am Akanthus suchte, die aber lediglich als eine selbständige Formenbildung bezeichnet werden muss. Die Kunst der Römer, welche ursprünglich die ornamentalen Motive der griechischen Kunst aufnahm, schuf in ihrer letzten Zeit wieder mehr nach den Vorbildern, welche die Natur ihr bot, ihre Ornamente erscheinen daher in freier, fast halbnaturalistischer Auffassung. Nach dem Auftreten des Christentums übernahm und verwertete die byzantinische Kunst (Tafel I u. II) die Formenelemente des griechischen und römischen Stils. Für die textile Kunst ordnen sich hier ein die uns aus koptischen Gräbern überkommenen Gewandreste mit den spätantiken Ornamenten (S. 298).

Abb. 17 Altägyptisches Flächenmuster aus Lotos und Spiralen mit Handwerkszeichen in Feldern, nach einer Darstellung aus Friedrich Fischbach, Ursprung der Buchstaben Gutenbergs, Mainz 1900, Tafel V, Fig. 4.

Alle bisher vorgekommenen vegetabilischen Formen wiederholen sich in zum Teil feiner und zierlicher Ausführung und frischester Farbengebung der Akanthus (Tafel I, 6), die Weinranke mit Blattwerk und Reben (Tafel I, 1), der Granatapfel (Tafel I, 8), die Palme (S. 303) und vor allem der Baum des Lebens (S. 59) in vollständig christlicher Symbolik: wie er der Aschenurne entsteigt, in Umgebung der zu neuem Leben erwachten Geister (Abb. 44, S. 61). Der romanische Stil (S. 440), welcher sich zunächst an die starre byzantinische Weise anschloss, näherte sich später mehr und mehr den Typen der natürlichen Gebilde. Seine Ornamentik zeichnet sich aus durch ihren bedeutenden Formenreichtum, durch die eigenartige Umgestaltung und Durchbildung der überkommenen oder neu aufgenommenen vegetabilischen Elemente (Tafel II u. III), deren Verbindungslinien in Schwung und Kühnheit den Einfluss des Islam verraten.

Die arabisch-maurische Kunstweise (S. 27) stand in ihren Anfängen zu der römischen und byzan- tinischen Kunst in inniger Beziehung. Sie nahm die Typen dieser Stile auf, entwickelte sie in ihrer Weise und fügte neue, der Natur entlehnte, aber streng stilisierte Elemente zu den alten vorgefundenen hinzu. Ihre Hauptstärke zeigt die arabische Kunst in der nach ihr benannten Arabeske, deren Entwickelung eine Umgestaltung und weitere Durchbildung der Flächendekoration zur Folge hat. Dieses Ornament besteht aus einer fein berechneten Zusammenstellung, Verschlingung und Durchflechtung vegetabilischer und geometrischer Gebilde, welche die ganze Fläche nach festen, richtigen Kunstgesetzen überziehen und deshalb, ungeachtet ihres ausserordentlichen Formenreichtums, eine vollständige Klarheit aller Teile, die Harmonie aller Farben und Formen zeigen. Zu diesen Motiven tritt die Anwendung der Schrift als Ornament (S. 29 u. 311 und Tafel III).

Der gotische Stil (S. 224) liess die herkömmlichen Motive der vorangegangenen Kunstweisen zum grössten Teile unberücksichtigt und näherte sich nach richtigen Grundsätzen wieder den Vorbildern, welche die Natur ihm bot. Man suchte für den ornamentalen Schmuck der gewerblichen Schöpfungen die Motive meistens in der nächsten Umgebung und bediente sich namentlich der Blätter der Eiche, der Distel (S. 225), des Efeus, der Rebe verschiedener Ahornarten, sowie einiger Blumen, insbesondere der Rosen - die Rosettenbildung war stets ein hervorragendes Motiv - der Lilien (S. 226 u. 331) und mancher Früchte, worunter namentlich der Granatapfel (S. 229 u. Tafel IV) die weitgehendste Bedeutung erlangt hat. Schon während der gotischen Kunstweise kehrte man in Italien zu dem Studium und zu der Anwendung der griechischen und besonders der römischen Kunstformen zurück, um eine Wiedergeburt der antiken Kunst zu erlangen.

Die Renaissance (S. 421) erreichte zwar nicht die hohe organische Durchbildung, d. h. den aus dem innersten Wesen eines Werkes hervorgehenden Ausdruck in ihren ornamentalen Formen, zu welcher sich z. B. die erste Zeit der Gotik emporgeschwungen hatte;, allein sie steht durch die lebensvolle Darstellung ihrer schmückenden Mittel, durch den grossen Reichtum, die hohe Schönheit und die harmonische Durchbildung ihrer dekorativen Formen unter allen Kunstweisen auf der höchsten Stufe. Die ornamentalen Motive der sogen. Frührenaissance waren meistens den Dekorationen der römischen Kunstwerke ent- nommen und bestanden grösstenteils aus vegetabilischen Elementen. Aber auch eine feine Beobachtung der natürlichen Gebilde und eine direkte Aufnahme von Vorbildern aus dem Pflanzenreiche lässt sich vielfach nachweisen. Diese der organischen Natur entliehenen Motive tragen alle die Merkmale einer stilgerechten Behandlungsweise an sich. Sie sind von allen Kleinigkeiten und Zufälligkeiten, mit denen sie in der Pflanzenwelt vorgefunden werden, freigemacht, nach den Gesetzen der Symmetrie und der Proportionalität auf den gegebenen Flächen angeordnet und mit den ausgesuchtesten technischen Hilfsmitteln zur Darstellung gebracht. In der Hochrenaissance zeigen die vegetabilischen Elemente eine noch blühendere Gestalt und üppige Anordnung. Das Hauptmotiv des antiken Ornamentes, das Akanthusblatt fand wieder allgemeine Verwendung. Die Spätrenaissance verwendete orientalische Blätter- und Blütenformen: die Tulpe (s. d.), die Nelke (S. 363), die Hyacinthe (S. 253), die Narzisse (S. 362) - sie alle entsteigen als palmettenförmig angeordneter Strauss der antikisierenden urnenförmigen Vase und werden frei im Streumuster (s. d) des 17. Jahrh.

Abb. 31 Assyrischer Baum nach einer Darstellung aus: Fischbach, Ursprung der Buchstaben Gutenbergs, Mainz 1900. Tafel II, Fig. 15.

Der Barockstil (S. 51) lässt in Italien das antike Element in breiter malerischer Auffassung ausklingen, in Frankreich dagegen beginnt man schon unter Ludwig XIII. die klassischen Originale von neuem in Italien zu studieren und im Stile Louis XIV. ist man bereits auf die antike Formenwelt zurückgekommen. Der Akanthus mit seinen vollen Ranken und dem breiten Laubwerk wird das Lieblingsmotiv; aber es bleibt zumeist den grösseren Flächen der Innendekoration vorbehalten, für Stoffmuster geben exotische Pflanzen die Formen her, welche als grosse Palmettensträusse in Erscheinung treten (S. 22 u. 232).

Im Zeitalter des Rokoko, dem Stile Louis XY. (S. 434), ist man bemüht, diese Palmetten in lockere Blumensträusse aufzulösen, sie erscheinen in Reihen abwechselnd nach rechts und links gekehrt und durch Bänder und zarte Spitzenornamente verbunden; bald macht sich aber auch hier in Einzelheiten der antike Einfluss geltend, welcher im Stil Louis XYI. (s. Zopfstil) mehr und mehr hervortritt, bis der Empirestil (S. 173) vollends im Akanthus, im Lorbeer und in allen sonstigen Elementen die römische Kaiserzeit nachzuahnien sich bestrebt. In Deutschland versucht Karl Friedrich Schinkel den Klassizismus in die alten Bahnen zurückzuführen, allein nur kurze Zeit vermag er sich zu behaupten, um einem vollständigen Naturalismus in der Wiedergabe pflanzischer Formen die Oberhand zu lassen. In den 1870 er Jahren ist es wieder die italienische Renaissance, unter welcher ein neuer Stil im Sinne antiken Geistes sein Banner erhebt.

Doch das sklavische Kopieren alter Vorbilder hatte bald seine Reize verloren und man begann von neuem die Naturformen zu studieren, um dem Flachmuster aus der heimischen Pflanzenwelt frische Kunstformen zuzuführen ein Beginnen, in dem wir heute noch stehen und dessen Schöpfungen an phantastischen Rankengebilden mit dem „Jugendstil" oder als „Sezession" (Tafel VIII) in Erscheinung treten, während das übrige Kunstgewerbe, besonders die Möbelformen, sich der sogen. Biedermeierzeit zuwenden, d. i. die Zeit in Deutschland um die Mitte des 19. Jahrh., zu der die Menschen, von idyllischer Selbstzufriedenheit beseelt, auch an bescheidenen Freuden ihr volles Genüge fanden.

Aelter als die Anwendung von Kunstformen aus der Pflanzenwelt sind aber jene Ornamente, welche sich aus der Linie selbst entwickelt haben: Zickzack, Dreieck, Raute und Quadrat aus der geraden, die Wellenlinie, das Oval, die Spirale, der Kreis aus der gekrümmten. Die Verwendung solcher Gebilde in der Zusammensetzung über die Fläche hinweg bezeichnet man als den geometrischen Stil. Da nun den Anfängen der Textilkunst, der Flechterei, Wirkerei und Weberei, die geradlinigen Kunstformen technisch am nächsten liegen, so folgert man hieraus, dass dieser Teil der Ornamentik sich überhaupt aus den Halm-, Gräser- und Fadenverflechtungen entwickelt habe. Auch die Uebertragung dieses geometrischen Stils als Verzierung für die keramischen Körper schien gegeben in den geflochtenen Körben, die als Formen für Tongefässe dienten und deren Struktur nach dem Brande des Tons auf der Aussenseite des Grefässes Flechtenmuster hinterlassen musste.

Gregenüber dieser allgemein verbreiteten Theorie Gottfried Sempers - Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, Bd. I: "Die Textile Kunst"; 2. Aufl. München 1878 - vertritt Alois Riegl - Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik, Berlin 1893 - einen anderen Standpunkt, indem er das plastische Kunstschaffen dem in der Fläche bildenden voranstellt und so dem Entwickelungsgange des Ornaments einen anderen Ausgangspunkt gibt. Die Semperschen Lehren von der Stilistik der textilen Künste werden davon nicht berührt.

Die weitgehendste Ausbildung hat der geometrische Stil in der arabischen Kunst gefunden: beide Elemente, das geometrische wie das pflanzliche, sind in unerschöpflich wechselnder Weise in der Arabeske vereinigt. Die Tiersymbolik des Altertums und Mittelalters hat auch in der Textilkunst zu figuralen Darstellungen geführt, die besonders den orientalischen Geweben und älteren Teppichen eigen sind. Vom stilistischen Standpunkt aus sind dergleichen Musterungen, besonders auf Fussbodenflächen, natürlich zu verurteilen; aber die Meisterschaft des Orientalen in der Stilisierung hilft uns ohne weiteres über diese Bedenken hinweg. Der Koran verbietet dem Islam ja ohnedies die getreue Nachbildung aller beseelten Gestalten und so führt uns die ausgebildete Phantasie des muhammedanischen Künstlers Menschen- und Tiergebilde in der Fläche vor, die ihre natürliche Form vollkommen ausschliesst, welche in sicher geführten Umrissen, gleich der Pflanze, zum Ornament geworden sind (Tafel II u. III). Diese bis in das 14. Jahrh. hinein sich geltend machenden figürlichen Stoffmuster haben in ihrer Zeit auch religiös-symbolische Bedeutung gewonnen die dem Araber durch den ihm bekannten Psalter verständlich war. Andererseits haben die Abendländer, als sie die ihnen überkommenen sarazenischen Stoffe kopierten, sich diese orientalischen Tierfiguren nach ihrem Sinne zu eigen gemacht, so dass man verschiedenen Erklärungen für die gleichen Darstellungen begegnet. Der schreitende oder ruhig stehende Löwe (S. 339) bezeichnet nach Karabacek „Die persische Nadelmalerei Susandschird, Leipzig 1881", S. 137 ff., in der muhammedanischen Symbolik gleich dem Adler den Herrscher, sultan, melik, oder die Herrschaft, mulk. Den unwiderleglichen textilen Beweis bringt der Wiener Gelehrte in einer arabischen Goldborte des 12. Jahrh., auf der abwechselnd die Figuren eines stehenden Löwen und Adlers sich aneinanderreihen. Eine gleiche Symbolik spricht sich auf dem S. 338 dargestellten Stoffmuster aus. Es erscheint auf demselben der schreitende Löwe mit einem sitzenden Wiedehopf (fälschlich als Kakadu bezeichnet) in wechselnder Folge. Letzterer gilt für einen Weisen und die Symbolik in dieser Zusammenstellung wird nach Karabacek durch die unter jedem Löwenbilde auf einem Bande laufende Unterschrift als „der Sultan, der Weise" erklärt. Ein anderes sarazenisches Muster in italienischer Nachbildung des 14. Jahrhdts. zeigt den Löwen, wie er einem Adler zuvorkommend, dessen Vogelbeute beim Halse erhascht, während der Adler, zornig die Flügel schlagend, das Nachsehen hat. Die Symbolik geht hier auf einen hochgestellten sehr tapferen Mann, Fürsten oder Feldherrn, zu dessen Eigenschaften die Kühnheit des Löwen gehört.

Abb. 44 Originalaufahme aus dem Kunstgewerbemuseum in Leipzig: Rundes Aufsatzstück eines Gewandes, gobelinartige Stopfarbeit in farbiger Wolle (vorwiegend dunkel violett) mit etwas Stickerei in feinen weissen Fäden; Muster: Einer gebuckelten urnenförmigen Vase, der zur Seite ein Paar von Hirschen steht, entsteigt in breiter Entwickelung ein Baum, zwischen welchem sich ein Grenius erhebt. Aus einem koptischen Grabe. 5.-7. Jahrh.

Der Symbolik des Todes wird die Darstellung eines Adlers zugeschrieben, wenn er aus stilisierten Wolken und Sonnenstrahlen hervorbricht und darunter ein vor Begierde nach seinem Opfer lechzender Löwe wie zum Angriff schreitet. Nach christlicher Legende werden die Darstellungen des Löwen auf den königlichen Löwen vom Stamme Juda bezogen, der den Heiland repräsentiert. Ein von China in den muhammedanischen Tierkreis übertragenes Symbol ist das Khi-lin: ein Wesen, das vom Hirsche den Leib, vom Ochsen den Schweif und ein Hörn hat. Die europäische Formensprache hat damals das Einhorn (S. 168) geschaffen. Vom frühen Mittelalter an bis zur spätitalienischen Epoche des 14. Jahrhdts. enthalten die Seidengewebe Darstellungen von Jagdhunden und Jagdleoparden. Diese hängen nach Karabacek mit der Vorliebe der Muhammedaner für das Weidwerk zusammen. Das Jagen mit dressierten Hunden und Leoparden haben die Araber von den Sassaniden: (vgl. die Darstellungen Tafel II, 1 u. Tafel III). Die textile Bedeutung dieser zur Jagd abgerichteten Tiere ist eine wechselnde. Gewöhnlich ist es "das Treiben des Wildes", arabisch „thardwachsch", welcher Ausdruck als Name auf eine derartig gemusterte Gattung von Gewänden überging. Dann wieder erscheinen Hasen, Gazellen oder Pehe vom Jagdhunde oder Leoparden angefallen. Diese Darstellungen in einem Gehege deuten die Kirchensymboliker "als den Garten der Kirche, wo der von inneren und äusseren Feinden bedrängte Christ, durch das aufgescheuchte Reh versinnbildlicht, Schutz sucht und findet".

Das Vorkommen von Tierdarstellungen in symmetrischer Wiederholung, wie es schon auf den assyrischen Alabasterplatten der Fall ist, und später in Griechenland auf Vasenbildern sich oft wiederholt, führte bei den Vertretern der Semperschen Textilornamentik zu den Bezeichnungen "Teppichstil" und "Wappenstil" dem Alois Piegl in seinem schon angeführten Werk ein besonderes Kapitel widmet. Der Wappenstil erschien bestätigt durch den symmetrischen Musterumschlag des Adlers, wodurch er sich zum Doppeladler (S. 8) gestaltete.

Siehe auch:

Aden

Adler

Aegypten

Affe

Agen

Ahle

Ala

Antik

Antikisierend

Arbeit

Asch

Assyrien

Asti

Auch

Aue

Dag

Decken

Dekoration

Deutschland

Distel

Doppeladler

Gaze

Gent

Gera

Gewand

Gewebe

Griechenland

Grund

Gur

Heiden

Hirsch

Hochrenaissance

Hund

Hyacinthe

Laufen

Lehrte

Lein

Leipzig

Lilie

Saum

Schinkel

Schlag

Schlan

Schlichten

Schweif

Seide

Spitzen

Spätrenaissance

Stickerei

Stoff

Streumuster

Styl

Sus

Susa

Susandschird

Symmetrisch

Wand

Webe

Weberei

Werden

Werk

Wien

Wirkerei

Zell

Zeug

Zopfstil

Zug

Abbildungen:

Abb. 17 Altägyptisches Flächenmuster aus Lotos und Spiralen mit Handwerkszeichen in Feldern, nach einer Darstellung aus Friedrich Fischbach, Ursprung der Buchstaben Gutenbergs, Mainz 1900, Tafel V, Fig. 4.

Abb. 31 Assyrischer Baum nach einer Darstellung aus: Fischbach, Ursprung der Buchstaben Gutenbergs, Mainz 1900. Tafel II, Fig. 15.

Abb. 44 Originalaufahme aus dem Kunstgewerbemuseum in Leipzig: Rundes Aufsatzstück eines Gewandes, gobelinartige Stopfarbeit in farbiger Wolle (vorwiegend dunkel violett) mit etwas Stickerei in feinen weissen Fäden; Muster: Einer gebuckelten urnenförmigen Vase, der zur Seite ein Paar von Hirschen steht, entsteigt in breiter Entwickelung ein Baum, zwischen welchem sich ein Grenius erhebt. Aus einem koptischen Grabe. 5.-7. Jahrh.